长乐六平山自古就是文化名山,风景绝佳,内涵深刻,而山顶上的东溪精舍,更是璀璨耀眼,犹如一位躲在深闺的佳人,虽从不自我夸耀,却早已美名在外,引得人们迫不及待想要去一睹芳容。

沿着汾阳溪边的小路一直往里走,路过太平桥、和平街,经过沿途上了年岁的街巷和居民区,直到看见一处牌坊,上书“六平胜景”四个大字,这便来到了六平山的山脚下。

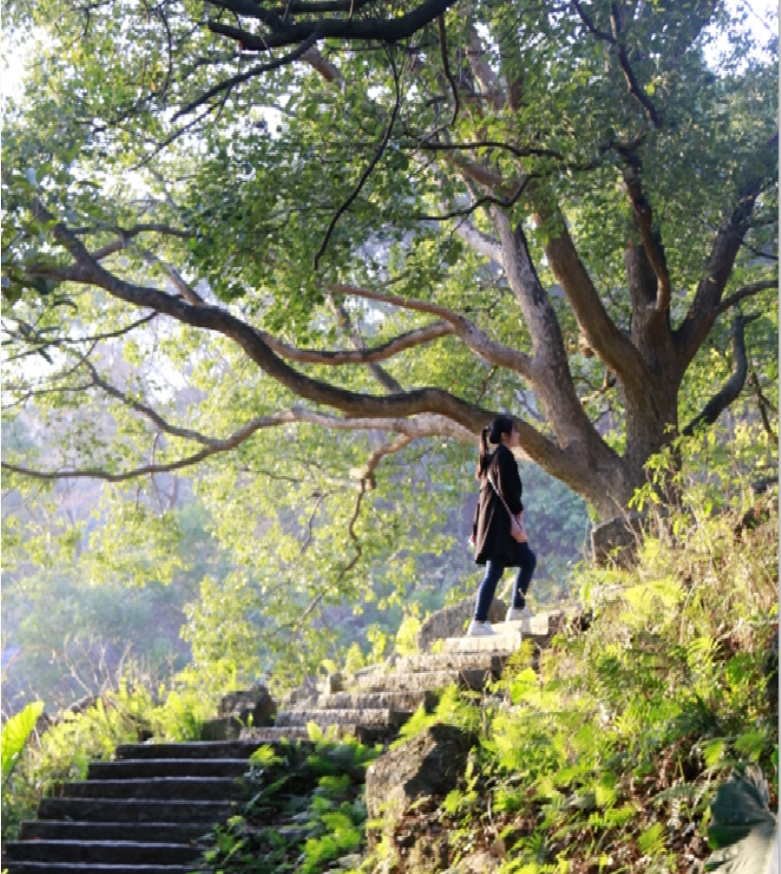

沿着山路一路前行,此时你被“绿”包围起来,满目所见皆是苍翠,除了鸟儿清脆的啼鸣和潺潺的流水声,四处无杂音,远离尘嚣,恍然间有种走进世外桃源之感。

陈洵仁( 1355-1416),字思允,今江田镇团结村人。性聪颖,博览群书,诗学精深。明洪武十七年(1384)甲子科以邑庠生(秀才)参加乡试,与叔父陈仲完、从弟陈湜同中举人。三人中陈洵仁名次最高,为全省第七。

洪武十八年(1385)春闱,30岁的陈洵仁,与从弟陈湜连捷殿赐进士,家族荣之,立“双桂堂”于乡中。初授中书舍人,后迁刑部给事中。陈洵仁文采出众,又耿直敢言,凡所弹劾,虽权臣贵戚都无所避讳,明太祖朱元璋知其坦荡,每优容之。

其父陈伯鼎,洪武四年以儒士应明经举,授直隶庐州府六安州英山(今湖北英山县)县学教谕,任上蒙冤,被谴山西大同戍所,洪武二十年(1387)冬,陈父病死贬所,陈洵仁为父伸冤,明太祖朱元璋大怒,陈洵仁遂遭削籍放归。回到家乡后,他选择附近的鹿山为隐居之地,构筑“鹿门精舍”为读书之所。

明洪武三十一年(1398),长乐知县王遵道尊崇教化,倡办社学,听闻陈洵仁品学兼优,遂以重金礼聘其为“东溪精舍”讲席,令泮生吴实、马铎、林应、高淮、周瑶、李骐、谢复进、高沂、林山乔、陈全等十人从之学。有意思的是,陈全同时也是陈洵仁从弟。

或许是深感双肩责任重大,同年,他写下了《东溪精舍记》,勉励学生要胸怀凌云壮志,把开创明时盛世作为自己的责任。这篇文章表现了作者虽身处江湖之远,却仍心系庙堂,一个有抱负、有理想的正统士大夫的形象跃然纸上。

陈洵仁博学多才,有一套教育学生的独到方法,主张采用议论入诗文,深入浅出,豪放雄迈。在他的精心教导下,从弟陈全,于永乐四年(1406)高中榜眼;马铎于永乐十年(1412)高中状元;李骐于永乐十六年(1418)高中状元,其余学子也陆续登科取士。

这样“一师两状元”的光辉业绩,真是世所罕有!陈洵仁和他的东溪精舍,创造了长乐历史上最为辉煌的科举奇迹,对长乐后世文化教育影响更是深远,长乐文风大振。

永乐十四年(1416),陈洵仁病故,葬于江田灵峰山。

沧海桑田,悠悠岁月,东溪精舍原建筑早已荡然无存,但是陈洵仁和东溪精舍的这段光辉的历史,却永久地载入长乐历史,成为一个无法打破的神话……

“东溪远城烟,高崖结幽偏。悠悠一涧水,白石相澄鲜。地灵猿鸟异,山深草木妍。”读着陈洵仁的《自题东溪精舍》,思绪不自觉飘往他所在的那个年代,那时的陈洵仁,那时的东溪精舍学子,他们如同夜空里闪亮的星,璀璨夺目;他们历经百年,名留于世;他们各自精彩,相互成就……

扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35018202000193号

闽公网安备:35018202000193号